中国建研院服务祖国建设的“小故事”

心有国家,行有奋斗。值此中华人民共和国成立76周年之际,我们分享一批中国建研院服务祖国建设事业中的“小故事”,以小切口折射建设行业科技进步、展现建筑领域国家队的责任担当。

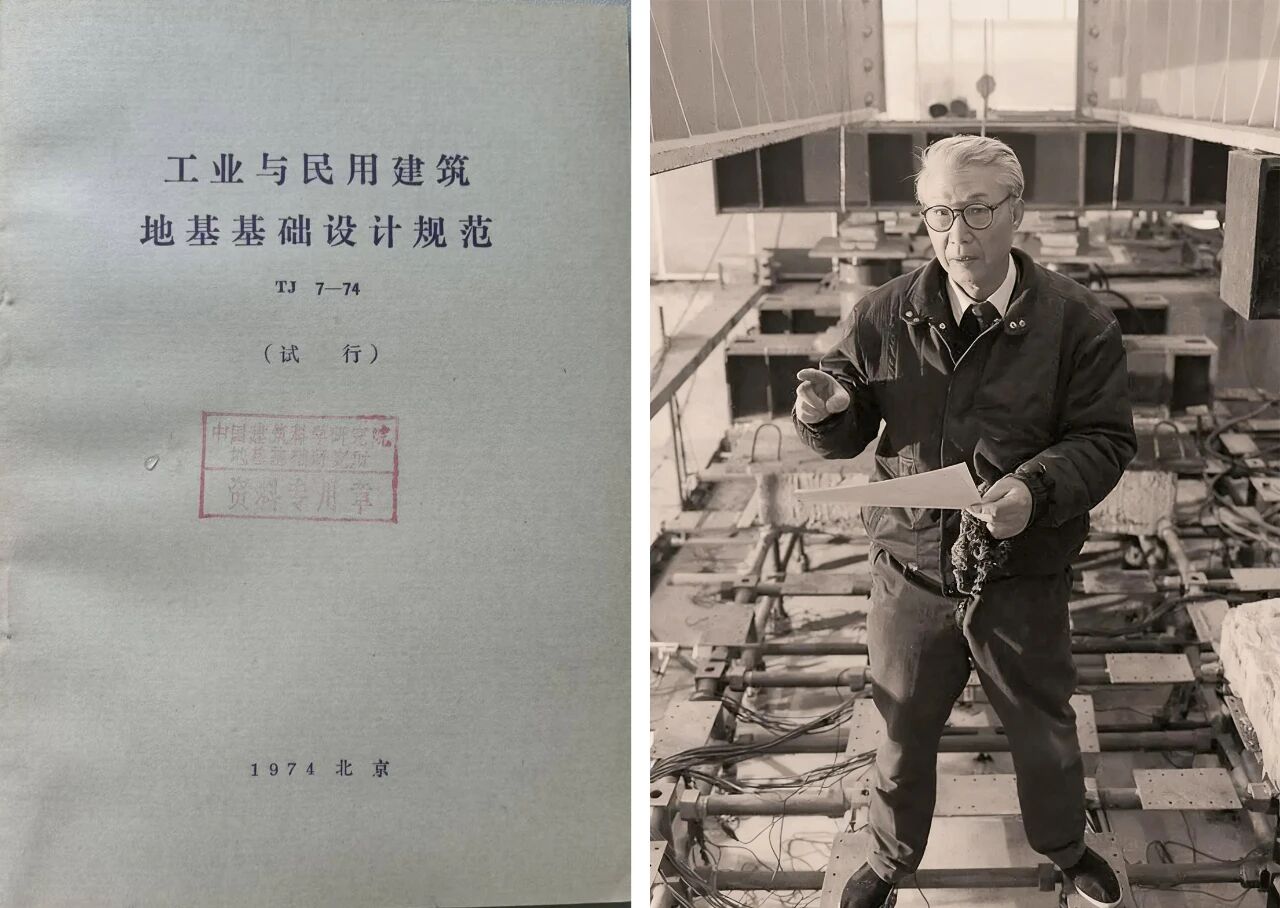

半生铸基业——黄熙龄院士与“一本规范”的坚守

1980年,当时中国的第一高楼广州白云宾馆正面临一个棘手难题:地基出现不均匀沉降。专家们对此众说纷纭,有人提出昂贵的桩基加固方案。

此时,一位戴着眼镜、言语温和的专家,却提出了一个看似大胆的方案:“广州的地质是典型的残积土,具备一定承载力。根据我的计算,沉降已趋于稳定,不必大动干戈,只需加强监测即可。”

这位专家就是黄熙龄。黄熙龄的这一判断,源于他数十年对祖国各地地基潜心研究形成的《建筑地基基础设计规范》。最终,实践证明了黄熙龄方案是正确的。这一方案为国家节省了大量资金。而这本被奉为行业经典的《建筑地基基础设计规范》,正是由他主持编制。

新中国成立初期,百废待兴,各地工程建设缺乏统一科学的地基标准。黄熙龄深知,万丈高楼平地起,地基是建筑的根。他带领团队,用脚步丈量山河,从北方的冻土到南方的软土,从西部的黄土到沿海的淤泥土,收集了海量数据。经过反复验证,最终凝练成这本规范。

黄熙龄的半生心血,皆倾注于“基础”二字。他常说:“地基不好,房子盖得再漂亮也是空中楼阁。”这本泛黄的规范,承载的是一位建筑领域“国家队”成员让中国大厦屹立不倒的初心与担当,是一位科学家对祖国建设事业的极致负责。

参与核效应试验——鲜为人知的核效应试验现场

“两弹一星”科学家的名字大家都耳熟能详,但“两弹一星”背后数以万计的“他们”的故事却鲜为人知。在我国第一颗原子弹爆炸试验现场的影片中,有一个在单层工业厂房结构上埋设仪器的场景,那就是时任建研院(当时简称)副院长何广乾带领的一支保密性极高的团队,在那里进行的科学试验工作。

“两弹一星”研究是一个“巨系统”,包括科研、设计、制造、生产、试验等多个环节。1964年底至1971年底,建研院先后派出结构、建材、地基、机具、暖通、物理等室所100余人奔赴一线,与有关高等院校、设计单位等共同承担了由党中央直接领导的原子弹、氢弹爆炸现场实验项目中7次有关核爆炸效应试验任务,支援国防建设防核爆炸多项保密工程。时任建研院院长张哲民与郭永怀、解衡、曾旭清等一同担任国家科委防护工程组副组长,副院长何广乾担任国家科委防护工程组结构力学主要负责人。通过对各次核效应试验数据的积累和相应理论研究,以及辅助性化爆试验研究,建研院系统提出了配套学术成果,为以后指导工程建设提供了重要依据,为国防事业作出了积极贡献。

据当时参与核试验前期技术准备、现场爆破试验、后期数据整理分析等工作的中国建研院专家施炳华回忆,参与核试验的10年间,他每年都有近半年的时间在核反应场进行前期准备工作和爆炸后的数据收集整理工作。房屋核效应试验是在试验现场十几公里范围内或爆心处,按不同距离搭建房屋,布置仪器,等待核爆炸的冲击波、光辐射、核辐射和电子脉冲等的毁伤效应试验。爆炸完毕后他和其他同事穿着防护服去爆炸点回收数据,防护服上的仪器记录着人进场吸收的辐射量,主要用于确保工作人员的生命安全,数据收集完及时到洗消站脱下防护服进行淋浴洗消,检测合格后返回驻地。

他回忆,试验场驻地方圆几百里都是茫茫戈壁滩,气候干燥恶劣,时常有沙尘暴,只有极少的麻黄草和骆驼草等植物。核效应试验几乎都是冬天去现场进行准备工作。12月的新疆非常寒冷,特别是到了晚上每个人都冻得蜷缩起来,穿着军大衣、盖着军被都不足以抵抗刺骨的寒风。从住所到试验场的路程多是搓板路,路况极差,唯一的交通工具就是汽车,司机每次都要打起十二分精神,防止发生意外。当地物资匮乏,每天吃的食物基本上是从北京带过去的罐头,水资源也是从百公里外运来,大家必须精打细算、紧衣缩食。

他记得,当时因为工作的特殊性,所有参与人员都要高度保密,完全做到“上不告父母,下不告妻儿”,与外界联系只能靠书信,家人都不知道参与人员整日在忙碌什么,只有直接负责的院长们清楚人员的动向。

助力抗震事业——我国第一个强震记录数据库的诞生

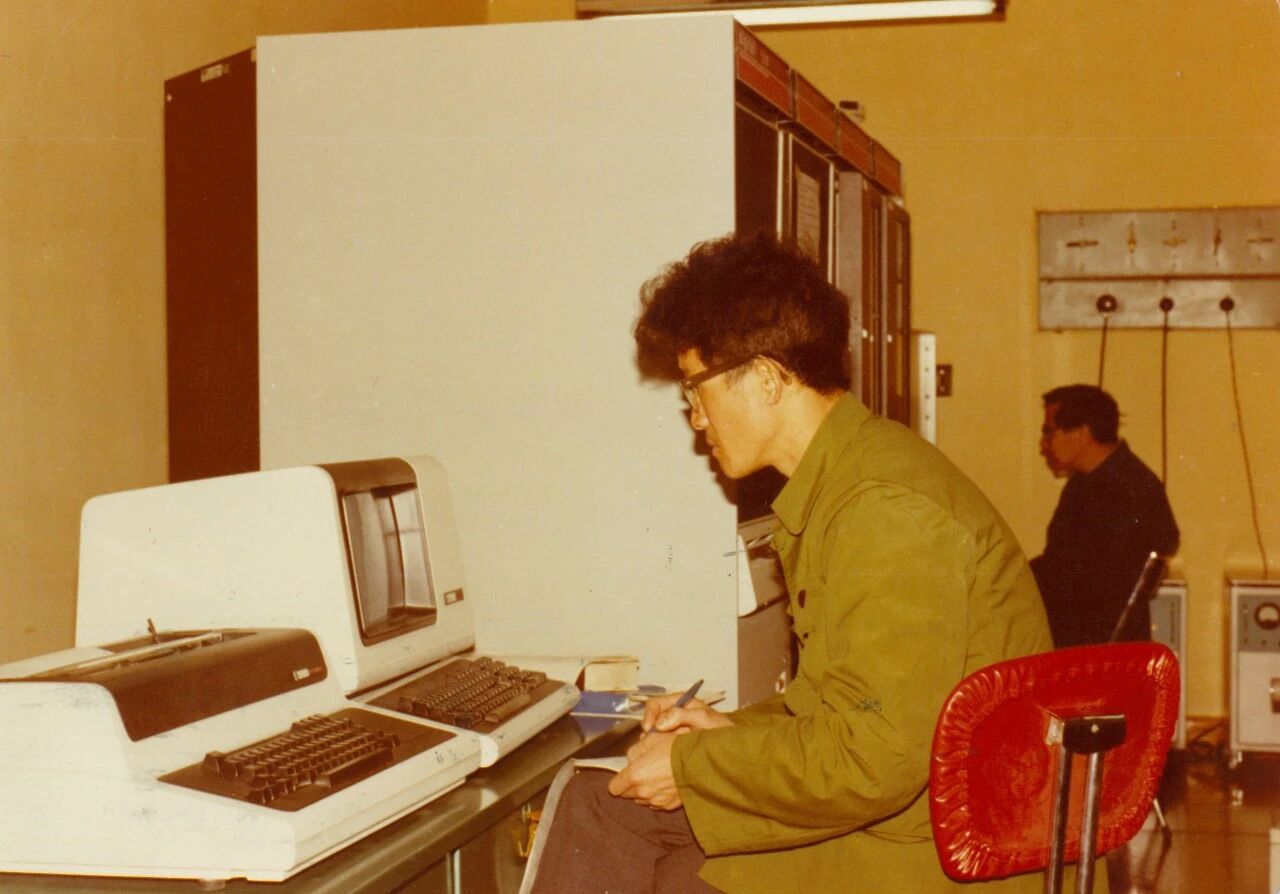

1981年至1982年,王亚勇大师赴美国南加州大学留学深造。当时国际上的地震观测尚处于胶片模拟记录阶段,在美国国家科学基金会的支持下,美国国家地质调查局和南加州大学合作研发出国际先进的模拟记录数字化处理技术并建立了数据库,而当时我国的强地震观测台网仍处于较原始阶段。在深造过程中,王亚勇重点对强地震观测台网建设、地震数据处理理论和技术等内容进行了学习和研究,并将学习、研究经验和成果带回祖国,为我国后续开展抗震工作和地震研究事业提供了强有力的支撑。

在王亚勇前期带回成果和后期研究的支撑下,“北京地区强震观测台网”建成并投入试运行。该台网是联合国开发计划署与中国的合作援助项目之一,在北京地区和河北省设有地面及结构台站约30个。这些台站按所配置的仪器又分为常规台站和遥测台站,遥测台网数据处理中心包括一台PDP-11/34小型电子计算机,内存256K字节,字长十六位。唐山地震发生后,中国建研院工程抗震研究所运用该台网,结合国产和进口强震加速度仪的特点,编写了数万条计算机源代码,处理了唐山地震强震加速度记录。

随着台网所获取的地震记录和交流得到的地震数据日益增加,运用计算机技术对数据进行管理的需求迫在眉睫。为此,工程抗震研究所技术人员聚焦地震数据管理难题,开始了新一轮研发工作,在他们的共同努力下,1984年我国第一个强震记录数据库软件管理系统EQDB应运而生。数据库建成后向全国高校、研究院所和设计单位开放,数字化记录极大方便了使用。在后来的《建筑抗震设计规范》修编过程中,王亚勇与工程抗震研究所技术人员运用国内外强震记录数据,统计研究了不同场地加速度反应谱特征和地震动衰减规律,构建了具有中国特色的抗震设计反应谱,达到国际先进水平,促进了我国工程抗震设计标准规范的发展。

1988年11月6日,云南省澜沧和耿马先后发生7.6级和7.2级强烈地震。在此次地震中,由工程抗震研究所和云南省地震局合作建立的滇南台网,正是基于“北京地区强震观测台网”等工作经验而建成。主震发生时,该台网获取了7.6级的主震远场地面运动加速度记录。主震发生后,两单位立即组织人力和设备建立了流动台网,在震中区又获取了大量强余震记录。在前后92次地震中,共获取了148组433条有价值的强余震地面运动加速度记录,丰富了我国的强震加速度记录数据库。在我国的强震观测工作中,这是以台阵形式获得近场强震记录的一次成功实践,是城市抗震防灾规划和建筑抗震计划的宝贵资料。这批数据的取得,为我国的地震工程和工程抗震领域内的研究、设计和管理工作提供了宝贵的经验。

在澜沧—耿马地震专题研究工作中,王亚勇与工程抗震研究所技术人员历时半年,每天不分白昼,对全部加速度记录进行了科学处理,参照当时的美国标准编制了《澜沧—耿马地震校正加速度记录和反应谱》,第一次科学地记录了地震数据。此项目在1992年11月获国家科技进步三等奖。

实现技术创新——预应力砼结构研究历程

上世纪50年代采用的预应力砼结构,在国际上算是非常先进的技术。当时预应力砼被认为是计算理论深奥、工艺性很强、实际操作复杂的一门技术。在50年代中国的大学里,教师也缺乏这方面的知识,很少有人能够讲授这方面的课程,因此这项技术对当时我国的设计、施工工程技术人员而言是非常陌生的技术。但在苏联援建的工程项目中,所设计的单层工业厂房均为装配式结构,其中大量采用了18米到30米的预应力砼屋架、12米到18米的预应力薄腹梁、预应力吊车梁、预应力屋面板等构件。

在此背景下,建研院(当时简称)专家杜拱辰带领研究人员开展了预应力砼相关试验研究。当时国内钢筋紧缺,研究人员就将普通钢筋经过冷拉提高其强度后作为预应力钢筋,还试制试验了预应力砼屋面梁,最终获得了成功。同时,根据已掌握预应力砼计算理论和试制经验,建研院提出在太原预应力基地举办全国性的预应力砼学习班的建议,被当时的建工部所采纳。学习班于1956年下半年举办,由建研院加筋砼室人员担任普及预应力理论知识的老师,开展了各类预应力构件制作工艺的教学。由此开始,在全国掀起了推广应用预应力砼构件的热潮。

中国建研院专家白生翔也在该基地参与了标准图集中各类预应力砼构件的试制试验,参与筹办了在太原召开的全国第一届预应力砼结构经验交流大会。并在随后的两年多时间里,开展了5000立方米到10000立方米整体式和装配式的预应力砼油池的设计与施工工艺的研究工作。

上世纪,中国建研院作为全国闻名的预应力技术先导单位,除了研究设计计算外,还对预应力锚夹具、张拉设备等进行了开发研究,开发的许多产品被国内工程采用,对推广预应力作出了突出贡献。

承担重大任务——研制装配式恒温洁净室成套设备

在上世纪60年代至70年代,为满足我国高精尖工业发展对恒温洁净空气环境提出的高要求,并结合某重要工程需求,由当时的建研院空调所、天津医疗机械厂、三机部第四设计院等7家科研、设计、制造、使用单位,从1969年5月至1970年9月,在天津医疗机械厂内集中研制成装配式恒温洁净室成套设备,包括垂直层流和水平层流两个面积均为39.75平米、高2.5米的装配式洁净室。

据中国建研院研究员许钟麟回忆,设备鉴定会是在天津饭店召开的,这种会在当时十分稀罕,时任建研院总工何广乾主持了鉴定会。许钟麟也曾拆装过两次这种装配式设备,认为设备设计精妙,拆装十分方便。后来这两个装配式洁净室还在北京公开展览过。承担某重大任务后,这台设备就一直陈列在建研院空调所内。改革开放后,这台设备成为来空调所实习的大学生参观的必看项目,可惜这个设备未予保存到现在。这一成果在当年获得了全国科学大会奖。

许钟麟回忆,之后根据1976~1977年全国工程建设科技发展计划的安排,国家建委向建研院空调所下达了《空气洁净技术措施》的编制任务。之所以叫“措施”而不叫“标准”或“规范”,是因为当时认为“标准”这类称呼是对工人的“管卡压”,因此标准规范都以“措施”的名义编制。《空气洁净技术措施》编制组由14个单位派人参加,京外参编人员都住在建研院西郊。那段时间,正好赶上唐山大地震,但为了编制工作需要,参编人员就住在抗震棚里开展相关工作。

该措施在国内外首次否定了“层流”的提法,并从“单向流”和“平行流”两个流体力学的同义词中选了后者(现在国际上通用的说法是“单向流”)。该措施1978年3月获批,1979年1月由中国建筑工业出版社出版。

青春展作为——突破国外软件垄断

中国建研院构力科技BIMBase青年突击队是一支以青年骨干为主的工业软件攻关团队,团队平均年龄约30岁,硕博士占比超过95%。经过数年的潜心研发,团队成功推出了完全自主知识产权、技术安全可控的BIMBase三维图形平台,有效破解了工程建设行业数字化“卡脖子”难题。目前BIMBase已在建筑、电力、交通、石化等多个工业领域得到广泛应用与验证,正逐步成为驱动行业智能化升级、支撑新型基础设施建设的自主可控数字底座。

使命呼唤担当,实干成就未来。团队始终将服务国家重大战略工程作为科技攻关的出发点和落脚点。在高原铁路、特高压电网等一批国家重大工程中,团队直面现场复杂严峻的技术挑战,将研发阵地前移,与华中科技大学等顶尖高校组成联合攻关体,驻扎在中铁二院设计一线,开展了一场与时间赛跑、与难题较劲的“驻场研发”。团队成员白天与设计人员深入交流,收集一线设计、施工中的实际需求与技术痛点;夜晚则挑灯夜战,将白天收集的问题迅速转化为技术方案,并进行紧急的功能开发与测试。在攻关的关键时期,团队常通宵达旦,创造“一天一个版本”的高强度迭代节奏,次日便将更新后的软件投入现场试用,并根据反馈立即进行优化完善。这种“需求-研发-验证-迭代”的一体化快速响应机制,确保了技术研发与工程需求的“零距离”对接,实现了自主可控的国产铁路等专业BIM软件发布,并推动相关软件在重大工程中成功示范应用。更为重要的是,在重大工程需求的牵引下,团队与华中科技大学、中铁二院等单位深度融合,探索形成了高效的“产学研用”协同攻关新模式:华中科技大学聚焦前沿算法理论探索,中国建研院负责核心关键技术攻关与平台实现,中铁二院则从工程应用端进行研发与场景验证反馈。该协同攻关的模式,助力团队联合有关单位成功突破了大场景高效自适应技术等多项行业技术难题,例如,创新性提出了面向长大线性工程的高效自适应显示渲染算法,一举解决了从1毫米细部构件到100公里宏观线路之间跨尺度场景的高效加载与智能调度这一难题,最终实现国产BIM软件在大规模复杂场景的显示效率达到国外主流软件达1.5倍以上,用实力证明了自主技术的先进性与可靠性。

问渠那得清如许,为有源头活水来。团队科技创新的核心动力来自人才培养。团队依托工程硕博士专项培养计划创新人才培养体系与评价体系,打造工业软件领域级战略人才力量。与华中科技大学等高水平研究型大学紧密合作,构建了人才双向交流的良性机制。一方面,选派企业中的优秀技术骨干进入高校深造,系统提升其理论素养与前沿科研能力;另一方面,吸引和接纳高校研究生深入企业和重大工程一线进行实践实习,在真实复杂的工程环境中提升解决实际问题的能力。在培养方式上,倡导“把科研论文写在祖国大地上”,引导青年人才面向国家重大需求做真学问、练真本领。团队系统梳理了如高原铁路等重大工程中亟待解决的技术“卡点”清单,让每一位参与培养的硕博士都能围绕具体的“卡点”任务开展针对性研究,并将“是否满足重大工程实际需要”作为人才评价的核心标准,切实破除“唯论文、唯职称”的惯性思维。通过这种体系化、有组织的人才培养模式,团队已成功培养了10余名政治素质过硬、专业技术精湛的工程硕博士,充分展现了新型举国体制下青年科技人才在践行国家战略、攻坚核心技术中的先锋本色与责任担当。

“毫米级拆弹”——三里屯太古里N5商业楼钢结构罩棚拆除

今年国庆前夕,北京三里屯太古里霓虹依旧。中国建技的施工团队正在36米高空,上演着一场“毫米级拆弹”——三里屯太古里N5商业楼钢结构罩棚拆除。

钢罩棚拆除是各类工程项目建设中安全防范的重点,其在人群密集城市中涉及结构稳定性控制、高空作业、构件切割与分离、与周边环境协调等技术难点。团队为解决太古里N5商业楼钢罩棚地理位置和拆除技术难题,拆除时采用“屋面吊-逆作法”,以发挥建筑施工领域技术为先,通过四维同步施工作业,结合前期建模模拟拆除及吊装重量分析,施工时将钢罩棚从下至上进行拆除,例如,将36米高格构柱在极窄场地内分割六段拆除、33米长55吨桁架分割四段高空拆除,采用定制化机械倒链配合300吨远端汽车吊、16吨屋面吊拆除作业等。项目结构拆除过程与项目外立面蓝色系画布所保护外幕墙距离仅72厘米,团队通过安装屋面悬挑平台+竖向钢丝绳张拉(柔性防护)进行主要措施保护;施工期间,团队结合中国建研院绿色施工标准和技术要求,采用最新型焊烟收集装置,低噪声吊装绳带等绿色施工技术,做到模型模拟现场、进度控制要点、成本分析把控均节点预前完成。

高空作业时,团队对自身严格要求,提出:“每切一刀都要算准角度,不能碰坏下方的门店玻璃。”团队团结一致,本着零事故、零投诉的管理理念,以精密施工守护城市繁华,践行了建筑领域国家队的承诺。

筑梦未来城的“升降机卫士”——服务雄安启动区滨水商业商务住宅项目

在服务雄安新区建设的征程中,中国建研院北京建机院所属凯博信息启动区滨水商业商务住宅项目组以专业与汗水展现了新时代建设者的奉献精神。这支23人的团队,凭借特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的作风,成为“未来之城”工地上可靠的“升降机卫士”。

2024年,凯博信息中标启动区滨水商业商务区住宅项目的施工升降机租赁服务。作为雄安新区首批市场化项目之一,该工程肩负服务国家电网等疏解企业、助力人才扎根新区的重要使命。凯博信息高度重视,迅速组建精干项目组投身这项“千年大计”。

该项目体量大、工期紧,36台升降机体量巨大、点位分散,现场交叉作业多,楼体结构与图纸存在差异,技术方案需反复调整。同时,因单体建筑各不相同,升降机安装位置地基情况复杂多样,附墙架的各附着点迥然不同,升降机与建筑物之间的安全通道也大相径庭,项目组发挥建筑机械化领域积淀的专业技术优势,克服重重困难,针对层出不穷的各种问题一一给出相应的解决方案,为每台设备“量身定制”方案,例如,在开展安装专项施工时,项目组修改调整7个版次共计252台套方案;在开展拆除专项施工时,项目组修改调整6个版次共计216台套方案,最终圆满解决项目所有技术问题,保障主体工程有序推进。

依托北京建机院的科研实力与复杂项目经验,项目组以专业、安全的优质服务,为雄安新区这座拔地而起的新城提供了坚实设备保障,彰显了服务国家战略的赤诚之心。

(供稿:中建研科技 中国建技 北京建机院 建研地基 环能科技 构力科技 编辑:曹博)